L’or de Venise

14 fragments d’un polyptyque attribué à Paolo

Veneziano et son atelier (XIVe siècle) aux musées de Poitiers

|

|

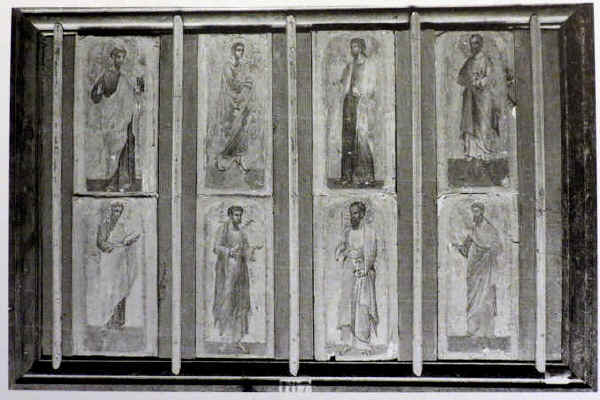

En 1851, M. Mauduyt acheta

pour le compte du musée municipal de Poitiers dont il était

conservateur, quatorze petits panneaux peints et dorés. Décrits par

Pierre-Amédée Brouillet, son successeur, comme des « débris

d’un retable italo-byzantin » dans le catalogue des collections

publié en 1884, ils étaient alors montés de manière factice dans

deux cadres : |

|

|

Dans l’un figuraient huit

saints en pied,

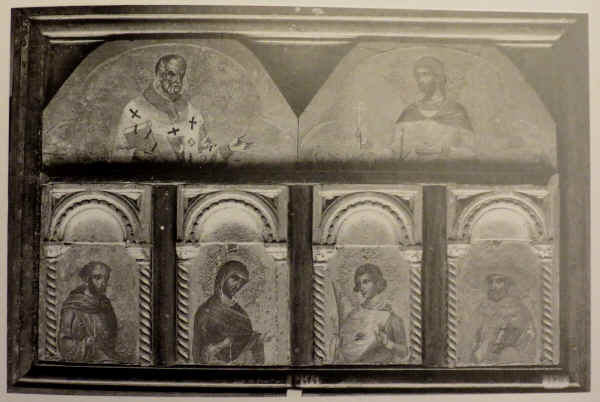

Dans l’autre deux saints

en buste sur des fonds d’or trilobés et quatre autres encadrés de

colonnettes torsadées.

La provenance de ces

fragments nous est inconnue. De toute évidence, ils constituaient des

parties latérales d’un polyptyque, probablement démembré à la fin

du XVIIIe ou dans la première moitié du XIXe siècle, à une époque où

de nombreuses œuvres du Trecento

connaissaient un sort semblable. L’intérêt, récent et limité, des

amateurs d’art, pour ces œuvres antérieures à la Renaissance,

suscitait de tels démantèlements de retables.

La redécouverte des

peintres vénitiens du XIVe siècle, amorcée au Siècle des Lumières

et modestement poursuivie au siècle suivant, s’épanouit réellement

au début du XXe siècle. Raimond Van Marle, en 1924, fut le premier

historien de l’art à intégrer les panneaux de Poitiers dans le

corpus des œuvres de l’école de Paolo Veneziano. Après lui, on les

attribua tantôt au maître lui-même, tantôt à son entourage.

La restauration de

l’ensemble, menée à partir de 1999 au Centre de recherche et de

restauration des musées de France à Versailles par Cinzia Pasquali, précédée

par des analyses radiographiques, a confirmé la qualité de l’exécution,

et débarrassé les panneaux des repeints anciens qui masquaient

notamment les lacunes provoquées par le démembrement du polyptyque.

L’exposition Autour

de Lorenzo Veneziano – Fragments de polyptyques vénitiens du XIVe siècle,

organisée par le musée des Beaux-arts de Tours en 2005, a remis en

lumière ces quatorze fragments qu’Andrea De Marchi, spécialiste de

la peinture du Trecento et commissaire de

l’exposition, attribue à un proche collaborateur de Paolo placé sous

sa surveillance attentive, au sein de l’atelier, dans les années

1340-1345.

|

|

L’art de Paolo se définit

entre deux influences primordiales, celle de la peinture byzantine

d’une part, et celle de Giotto d’autre part, dont les fresques de la

chapelle de l’Arena, à Padoue, exécutées entre 1303 et 1305, ont

engagé les peintres du Trecento dans une révolution esthétique

capitale. Paolo Veneziano confronte cette recherche d’imitation

tridimensionnelle et d’illusionnisme structurel aux subtilités linéaristes

et chromatiques de la renaissance de l’époque paléologue, connues

notamment par les icônes portatives que les commerçants vénitiens

rapportent de Constantinople et des Balkans.

Dans cette inspiration dualiste, Paolo élabore un langage formel et

technique propre, reproductible par son atelier d’où sortent de

nombreuses œuvres. Si les traces autographes sont parfois difficiles à

identifier, le maître exerce néanmoins un contrôle permanent sur les

panneaux exécutés, car il demeure responsable de la qualité devant le

commanditaire.

Le système d’ornementation des auréoles adopté dans l’atelier de

Paolo constitue un des éléments d’identification de sa production :

à l’intérieur d’un double trait de contour, incisé dans le fond

d’or, est tracé au stylet un réseau de rinceaux ponctués de motifs

à trois poinçons.

Fragments d’un

polyptyque vénitien du Trecento : des indices pour une restitution

La radiographie a mis en évidence

que les huit saints en pied ont été peints sur une même planche découpée,

formant quatre paires ; en étudiant l’obliquité du fil du bois,

Elisabeth Ravaud, chargée des études radiologiques au C2RMF, a estimé

que les registres inférieur et supérieur étaient distants d’environ

7,5 cm.

Des traces de clous, visibles à l’œil nu ou révélées par la

radiographie, correspondent à l’emplacement des traverses au revers

des panneaux. Par comparaison avec des polyptyques non démembrés de

Paolo Veneziano, ces traces permettent d’élaborer des hypothèses de

restitution de l’ensemble.

L’hypothèse la plus

vraisemblable dispose les saints en pied en six paires verticales, pour

former le cycle des douze apôtres. Des colonnettes torsadées, dont on

repère la trace sur les panneaux, devaient les séparer de grands

saints en pied.

Au centre du polyptyque, le panneau principal devait représenter un

sujet lié à la dédicace de l’autel, de la chapelle ou de l’église,

Couronnement de la Vierge ou Vierge à l’Enfant, par exemple.

Les saints en buste, encore encadrés de colonnettes, se placeraient sur

un registre plus élevé, alternant sans doute avec des scènes

narratives en correspondance avec le panneau central.

Les saints sur fond d’or trilobé, Nicolas de Bari et Léonard,

appartenaient de toute évidence à la prédelle : peints sur des

panneaux de fil horizontal, ils étaient cloués sur le soubassement du

polyptyque, selon la pratique vénitienne. |

La restauration des panneaux de Poitiers

Les panneaux ont fait l’objet d’une campagne de restauration, en

2001-2002, au Centre de recherche et de restauration des musées de France, à

Versailles.

Nettoyage, dégagement des repeints et consolidation

Avant l’intervention, l’ensemble était recouvert d’un vernis sombre.

Sur dix panneaux, les bords avaient été recouverts d’un badigeon rouge, à

l’emplacement d’éléments d’encadrement disparus. De nombreux repeints

masquaient des lacunes. Sur quatre des saints en pied, des zones triangulaires

non peintes, en partie basse, avaient été maquillées pour unifier le sol.

La restauration a permis une purification des surfaces, le dégagement des

repeints et des badigeons rouges. Les supports, en bois de peuplier, ont été

traités contre les insectes, et les fentes et les déformations entraînées

par les clous au revers, consolidées.

Les zones non peintes, simplement enduites d’une couche de préparation à

base de gesso, étaient occultées, dans le

retable, par des éléments d’encadrement. La forme triangulaire à la base de

quatre saints en pied correspond à la partie recouverte par le gâble qui

couronnait les figures du registre inférieur. Les saints en pied devaient donc

être peints par paires, sur une même planche, comme l’a confirmé la

radiographie.

|

De la Vierge à sainte Marguerite d’Antioche

La sainte en buste de la série des quatre panneaux ayant conservé leur

encadrement, était identifiée, avant restauration, comme la Vierge ; elle

était accompagnée de son monogramme, MP – ΘV

(qui se lit « Mère

de Dieu », en grec), peint en rouge de part et d’autre de son visage.

La restauration a révélé que le monogramme avait été ajouté a

posteriori et qu’un repeint masquait la croix tenue, à l’origine,

par la sainte. Il pourrait s’agir de Marguerite d’Antioche, qui triompha du

dragon en brandissant cette croix.

|

Les saints représentés

Les attributs des saints représentés permettent leur identification,

confortée par le titulus, inscrit en rouge à côté

de leurs visages, qui donne leur nom.

Un cycle fragmentaire des douze apôtres

Bien que cinq des tituli soient effacés,

l’identité des trois autres saints en pied, Paul, Philippe et Barthélemy,

permet d’établir qu’ils appartenaient à un collège apostolique. Ils sont

dotés soit d’un livre, soit d’un rouleau, symboles des Écritures. Seul

saint Paul, « prince des apôtres » avec saint Pierre, se distingue

par son attribut, l’épée.

Des saints choisis

L’identité des autres personnages était déterminée par la faveur de ces

saints dans l’église à laquelle était destiné le polyptyque, en lien avec

des cultes locaux, les patrons d’un ordre religieux ou les commanditaires.

Évêque de Myre en Asie Mineure au IVe siècle, saint Nicolas de Bari

est représenté âgé, vêtu de ses habits sacerdotaux. Son culte se popularisa

considérablement en Italie après le transfert de ses reliques à Bari, en

1087.

La Légende dorée écrite par Jacques de Voragine

au XIIIe siècle, a accru, notamment en Italie du Nord, la faveur de saint

Léonard, compagnon de saint Rémi retiré dans un ermitage limousin au

VIe siècle. Il a les traits d’un homme assez jeune. Il tient la croix et

porte une couronne, symbole de sainteté.

C’est la même source littéraire qui rendit célèbre sainte

Marguerite, vierge et martyre légendaire du IIIe siècle. Dévorée

par un dragon alors qu’elle priait, elle put sortir du ventre du monstre grâce

à une croix qu’elle tenait.

Saint François d’Assise porte la robe de bure de l’ordre

qu’il fonda. Canonisé en 1228, seulement deux ans après sa mort, il devint

rapidement le saint le plus vénéré en Italie puis dans toute l’Europe. Sa

main droite, et sans doute son côté droit, effacé par une lacune, portent les

stigmates, des plaies identiques à celles du Christ, qu’il reçut lors

d’une apparition.

Saint Fantin, mort à Thessalonique vers l’an mil, était très

en faveur en Vénétie. Il porte la palme des martyrs.

Coiffé traditionnellement d’un chapeau de cardinal, ce qu’il ne fut jamais,

saint Jérôme, docteur de l’Église, était un érudit retiré

dans un ermitage en Syrie, au IVe siècle. De retour à Rome vers 382, il

traduisit la Bible en latin, à la demande du pape, d’après la version

grecque de la Septante.

|